La solitude de Descartes c’était

l’ascèse d’un mathématicien. La solitude de Maine de

Biran, c’est l’oisiveté d’un sous-préfet. Le Je pense cartésien fonde la pensée en soi. Le Je

veux biranien fonde la conscience pour soi, contre

l’extériorité, Dans son bureau calfeutré, Maine de

Biran découvre que l’analyse psychologique ne consiste pas à

simplifier mais à compliquer, que le fait psychique primitif n’est

pas un élément, mais déjà un rapport, que ce rapport

est vécu dans l’effort. Il parvient à deux conclusions

inattendues pour un homme dont les fonctions sont d’autorité,

c’est-à-dire de commandement : la conscience requiert le

conflit d’un pouvoir et d’une résistance."

George Canguilhem - Qu'est-ce que la psychologie ?

"A une seule nuance, dans un seul mot chargé de haine inconsciente, on sait que c'est fini. Pourtant il faudra accomplir le parcours jusqu'à la fin, avec toutes les péripéties de l'amour et leurs sinuosités psychologiques. Tout cela n'a d'autre sens que de ramener à l'instant premier, celui de l'éclair de la rupture.

Tel est le pathétique de notre psychologie : tout est là d'abord, dans un seul trait, dans un seul geste, qu'il va falloir épuiser dans ses conséquences. Mais cette histoire n'y changera rien. Tout cela ne sert qu'à donner aux dieux le spectacle du temps. Et la psychologie n'est qu'une convulsion discursive, quand les choses se font bien avant, sur le mode cursif du trait qui achève."

Jean Baudrillard - Cool Memories I

Posons l'idée tout de suite, on pourrait dire que chez Woody Allen, un homme a une conscience et une femme une psychologie : c'est ce que disent de façon très dépouillée et ramassée deux films, sortis en 2007 et 2008 : Le rêve de Cassandre et Vicky Cristina Barcelona. Ces deux films fonctionnent en diptyque et précisent, accentuent ce qui était déjà là dans les précédents films d'Allen, à peu près tous : September, Maris et femmes, Annie Hall, Crimes et délits, Manhattan, toutes les années 2000, Intérieurs, La rose pourpre du Caire, Anything Else, etc. Il suffit d'en voir un pour s'en convaincre, c'est pour cette raison que ce texte se développera en prenant en compte que cette idée est vérifiable et repérable partout et ne rentrera pas dans le détail des films.

Un homme cherche à distinguer le bien du mal, la femme cherche son bonheur. Voilà en quoi le cinéma de Woody Allen peut être dit misogyne, parce qu'il a toujours réduit la femme à un pan ingrat de sa subjectivité, alors que l'homme par la conscience, est saisi dans son entièreté. La conscience englobe la psychologie, la psychologie menace toujours de ne pas réellement exister, de s'effondrer tel un château de sable intérieur.

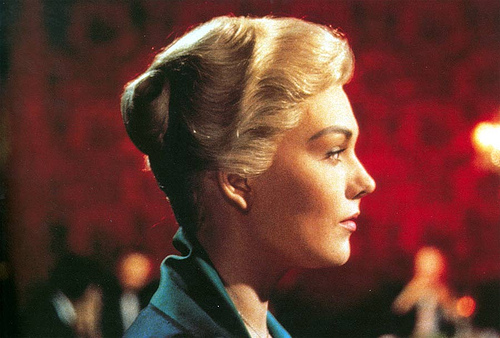

Le psychologique c'est d'abord Mia Farrow, ce grand personnage qui traverse les films de Woody Allen, palote et toujours aux bords des larmes, elle a l'air de celle qui menace de s'évaporer, de se faire aspirer par le trou noir du psychologique, poche de réalité incertaine. Elle n'est d'ailleurs pas autre chose qu'une pure figure psychologique, architecture de cristal qui détient en elle-même la clé de sa destruction ou de sa conservation. C'est bien le problème, dans September, Hannah et ses soeurs, Maris et femmes, La rose pourpre du Caire, Alice : personne ne peut l'aider sinon elle-même, et un conseil d'ami sera toujours une variation autour du "aide-toi toi même". C'est la malédiction du fait psychologique, il est toujours suspecté de ne pas exister, parce qu'inappréhendable par autrui, rétif à l'extériorité, cultivant son ressentiment envers cet extérieur parce que précisément celui-ci ne le reconnaît pas en tant que réalité rivale. Toute la force du psychologique réside dans sa façon de s'auto-alimenter en s'appuyant sur son absence d'exigence à correspondre à un quelconque régime de vérité : ne pas être vrai, ne pas être réel, mais être là, sur le solide mode de la fiction, voilà sur quoi se fonde sa réalité. Le psychologique est une imparable rhétorique intérieure.

Mariages

Le mariage est, dans les films de Woody Allen, la résistance au

psychologique, un échappement par rapport à lui et à ses dérivés : la

séduction, le doute, l'ambiguité, l'introspection, le bal des

célibataires. Entre le monde du psychologique et celui du mariage il

existe un personnage, désireux de faire son entrée dans la conjugalité,

c'est l'homme, la femme à marier : Melinda & Melinda, Tombe

les filles et tais-toi, September, Vous allez rencontrer un bel et

sombre inconnu, Manhattan, etc. Se marier c'est exister

socialement, extérieurement exister avec et pour les autres et non plus seulement pour soi-même, grande souffrance du célibataire. Chez Allen, toujours le mariage est compris dans son acception sociale et englobe les

amis du couple, les enfants, le foyer. Soudain la vie prend une forme

concrète qu'on se doit de faire marcher, au jour le jour, loin des

replis psychologiques : un mariage qui marche, un mariage réussi, le mot

revient souvent.

Soudain le psychologique se laisse aller à lui-même, il met à mal le mariage, "ma femme est parfaite, pourquoi j'aime sa soeur ?" se demande Michael Caine dans Hannah et ses soeurs, question psychologique mais tout de suite détournée par les personnages masculins, jamais chez les femmes, en questionnement moral, ou plutôt les personnages masculins chez Woody Allen pose moralement la psychologie, témoignant d'un fossé insurmontable entre ce que veut le psychologique et ce que veut la morale : pourquoi j'aime ma soeur alors que c'est moralement inacceptable ?

Michael Caine a une aventure avec la soeur de sa femme, il va au bout de son désir, mais aller au bout, et c'est ce qui est assez beau chez Woody Allen, cela ne veut jamais dire qu'on s'en trouvera satisfait et qu'on désirera y rester : habiter la tentation n'a pas de sens, voilà l'expérience qui attend Michael Caine. Bien au contraire, aller au bout, aller à l'adultère, c'est retourner d'où l'on vient, retourner à son mariage après avoir goûté à ce qui ne saurait être autre chose que la lubie d'un moment. Et précisément, ces deux grands films noirs que sont Match Point et Crimes et délits ne disent pas autre chose que : la passion n'est pas viable. Sublime dialectique, qui consiste à rendre tentant l'adultère en le pensant depuis le mariage, mais à le rendre insupportable lorsque l'on pense le mariage depuis l'adultère : Caine et Rhys-Meyer doivent alors se débarrasser de cette maîtresse encombrante, le mariage est devenu trop tentant.

La question, chez les hommes, devient morale, se comprend comme le mal qu'on fait à une autre, à sa femme. Chez la femme, l'adultère c'est le bien ou le mal qu'on se fait à soi-même, dans Hannah et ses soeurs, l'une des soeurs trompe son conjoint, mais elle se l'explique dans les termes d'un dilemme dénué de toute morale : lequel sera le mieux pour moi ? Ethique féminine et morale masculine : rapport à soi, rapport aux autres.

Tuer la maîtresse

Il suffit de voir comment Allen filme les maîtresses pour comprendre à quel point l'adultère y est filmé, pour l'homme, comme une expérience de pensée où mettre la conscience à l'épreuve. La maîtresse c'est la forme que prend l'égarement, l'anomie, la passion mauvaise, empoisonnée, la tentation du chaos, la pulsion de mort. Anjelica Huston dans Crimes et délits ou Scarlett Johannsson dans Match Point sont deux femmes marginalisées, ratées, enfermées dans leur chambre, encombrantes, assez asociales pour qu'une fois assassinées on ne se pose pas la question de leur disparition : ni ami, ni famille, juste des femmes en demande qui n'obéissent qu'à la logique intensive de la passion. C'est le "toujours plus" du chantage final, le "je vais tout dire à ta femme", qui n'a de sens qu'en tant qu'il oblige l'homme à un dilemme : sortir du mariage ou y rester ? Renoncer à la maîtresse c'est toujours chez Allen chasser un mauvais rêve, se réveiller d'une lubie psychologique : j'ai cru que j'aimais la soeur de ma femme.

Londres et pessimisme

Et dans cette idée que Woody Allen filme des univers mentaux, des épreuves de conscience, il suffit de voir justement Vicky Cristina Barcelona et Le rêve de Cassandre pour s'en persuader. Ce dernier est d'un classicisme glaçant qui fait toujours l'effet d'un ovni magnifique, langien. Le film n'est jamais drôle et cela est en partie dû aux préjugés d'Allen sur les anglais : il les trouve sinistres, vulgaires jusque dans leurs aspirations. Pour s'en persuader il suffit de voir ces deux films tournés à Londres, Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu et Le rêve de Cassandre, la ville lui inspire un pessimisme outré, la faillite de la morale.

Ce sont les deux films de Woody Allen les plus pessimistes, son cinéma l'a toujours été dans une certaine mesure, du moins ses films ne sont pas pessimistes mais ses personnages oui. Sauf que Woody Allen s'est toujours préoccupé de laisser une place à un personnage essentiel de son cinéma, personnage venant toujours passer du baume sur les erreurs et les blessures de ses héros. Cet élément essentiel c'est la vie elle-même, celle qui passe après le crime de Landau dans Crimes et délits pour le lui faire supporter, après la rupture de Larry David et de sa jeune copine dans Whatever Works. C'est un élément à la fois positif dans l'oubli qu'il permet, mais dévastateur pour la morale qui ne souffre d'aucune négligence, d'aucune baisse d'intensité. Cette vie qui passe, elle permet quelque chose entre la guérison et le renoncement.

Début du film, voix-off de Caine en soirée

Fin du film, voix-off de Caine en soirée

Expérience à réitérer avec, au moins, Maris et femmes, Anything Else, Crimes et délits et Manhattan.

Toutes les fêtes de ses films, tous ses rassemblements d'amis témoignent pour cette vie. S'il y a très souvent deux fêtes dans un même film de Woody Allen c'est qu'elles opèrent comme des coupes dans le mouvement innaprochable de la vie. La deuxième fête est toujours l'aboutissement de l'autre, le dénouement de la première, pour accentuer cet effet de reprise Woody Allen reprend souvent la même musique au début et à la fin de ses films. La morale est chez lui une boucle, non pas une ligne droite, ce qui implique que nous sommes dès le début du film en présence du fait que le mal est reconnu comme tel, que ce qui est bien l'est aussi, mais qu'il est dur d'éviter le mal et d'accomplir la morale. Le film ne sera pas, et le cinéma de Woody Allen n'est pas, la lente apparition d'une morale à la surface de la conscience du héros. Tout est déjà là.

Comme il le fait dire à Colin Farrell dans Le rêve de Cassandre "c'est fou ce que la vie...a une vie bien à elle", et dans ces deux films londoniens, Woody Allen délaisse cette vie, rendant le film orphelin d'une quelconque morale et d'un quelconque apaisement, uniquement placé sous le joug de cette citation de Shakespeare placée en exergue du film et dont le film en sera la terrible et exacte illustration :

« La vie est un récit plein de bruit et de fureur, qu'un

idiot raconte et qui n'a pas de sens »

Le programme est annoncé, il sera respecté. Il était le même dans ses films précédents, mais le conte moral prenait le pas sur le chaos. Dans Le rêve de Cassandre le problème est autre, la vie est prise en compte, mais elle est détournée négativement, elle fait arriver le pire : les deux frères meurent. Le temps n'apaise pas la mauvaise conscience, le hasard n'est pas heureux, les deux frères sont punis comme jamais aucun personnage chez Woody Allen n'a été puni.

Allen ne sacrifie plus rien à la vie mais déploie sa sentence de moraliste qu'il a toujours été, il a toujours filmé des personnages pessimistes et désespérés mais épargnés et guéris par une vie qui va son train, parce qu'elle permet l'oubli, l'ironie du sort, l'heureux hasard. Dans Le rêve de Cassandre Woody Allen ne filme plus la vie, il filme à un degré inouï de dépouillement une morale de réalisateur non positivement détournée par la vie, le film est impitoyable.

Masculin, féminin : crime contre amour.

Ce

qui tourmente les hommes c'est d'avoir peut-être choisi le mal , et ce

qui tourmente les femmes c'est d'avoir peut-être raté le bonheur.

Reprenons la comparaison entre Le rêve de Cassandre et Vicky Cristina Barcelona.

Ces deux films ont la même structure narrative dont la scène-clé se

trouve être l'apparition d'un personnage qui va mettre les deux héros et

héroïnes face à un dilemme. D'un côté, le personnage de l'oncle,

milliardaire, doit se débarrasser d'un témoin compromettant et propose à es neveux qui ont besoin d'argent de faire le travail contre tout l'argent qu'ils désireront. De l'autre, le bel inconnu (Javier Bardem), propose à

deux femmes, dont une est mariée, de le suivre en week-end pour boire

du bon vin et coucher avec lui. Les deux couples réagissent

différemment mais les réactions sont d'une symétrie parfaite : une des deux femmes est tentée par la proposition du bel

inconnu, l'autre est choquée, de même que chez les frères, l'un se pense

incapable de tuer un homme, l'autre ne refuse pas. Les deux femmes coucheront, les deux hommes tueront, le ménage à trois entre Bardem, Cruz et Johannsson aboutira à une impasse, Rebecca Hall n'aura comme convenu rien de mieux à faire que de retourner à son mariage, quant aux deux frères ils seront punis, peut-être parce que cette fois-ci ce n'était pas la maîtresse qu'il fallait éliminer, seul crime qu'Allen est en mesure d'accepter.

C'est dans la frontalité de ces propositions (tuer / coucher) que les deux films donnent le sentiment d'être des pures expériences de pensée. Vicky Cristina Barcelona est un film étrange, incroyablement artificiel et maniéré dans l'ambiance hédoniste et caricaturale qu'il capte. Mais l'hédonisme est toujours caricatural et la fausseté du film tient à ce que justement Allen filme des dilemmes qui n'en sont pas et s'apparentent plutôt aux problèmes que se posent une psychologie en vacances. Le film sonne faux parce qu'il reprend l'idée d'un dilemme appliquer à des problèmes totalement futiles : faut-il poursuivre cette relation à trois ? Dois-je m'attacher à cet homme avec qui j'ai couché ? Au plus près de la vie et de ses plaisirs, des femmes et de leurs envies, Woody Allen, par une façon d'hystériser certaines scènes, continue de filmer en moraliste.

Tout dans le film incite à le voir comme une récréation sans conséquences, de la musique à la lumière qui n'a jamais été aussi lumineuse, à la ville, Barcelone, filmée comme une parenthèse enchantée dans laquelle tout et n'importe quoi est permis. En cela, la dernière scène de l'aéroport donne le sentiment d'avoir assisté à un rêve : les vacances sont terminées, on retourne aux Etats-Unis comme on se réveille. Alors qu'au contraire, le crime des deux frères s'ancre à même leur vie professionnelle et affective, comme s'il n'y avait aucune distance permise par rapport à la mauvaise conscience, mais que l'on pouvait tout à fait se déprendre de ces tourments psychologiques, parce que le psychologique ne coïncide pas avec les personnages, il est comme une forme diminuée et totalement facultative des faits de conscience, comme s'il en était son séduisant déchet.

Il en est ainsi des discussions entre femmes, qui adoptent toujours le ton de la confession intime tandis que les hommes, eux, même quand ils ne se connaissent pas, adoptent directement le dialogue philosophique, évoquent la morale, dieu. Et d'ailleurs ce que découvrent toujours les personnages masculins chez Woody Allen c'est qu'ils avaient agi sous le regard de Dieu, qu'ils ne le savaient pas, qu'à présent ils le savent, il y a un décollement vers la transcendance. Tandis que les femmes restent acculées à l'immanence aveugle de leurs propres conditions. Et il est toujours difficile de savoir jusqu'à quel point Allen soutient ses personnages féminins tant il force le trait jusqu'à la caricature, débordant du féminin pour atteindre à l'hystérie, de l'introspection pour atteindre à la névrose, la quête d'elle-même devenant ce qu'elle a toujours été, le désintérêt voire le refus, mal toléré par Allen, pour toute idée de transcendance. L'impasse du psychologique, c'est cette impossibilité pour les femmes de trouver ce lien vertical, tendu vers le ciel, qui nous relie à autre chose qu'à nous-mêmes.